Innovation Zurich Event 2024: Revolutionäre Foodtech-Lösungen und Nachhaltigkeitsideen im Fokus

Mitteilung 06.06.2024

Lebensmittel und Technologie standen im Zentrum der dritten Ausgabe des Innovation Zurich Events. Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Foodtech und Materialwissenschaften stellten innovative Lösungsansätze vor, um die Nahrungsmittelbranche fit zu machen für die Zukunft.

Schuhsohlen aus Bananenschalen und Hamburgerbrot aus Sauerteig - die Lebensmittelbranche entwickelt sich laufend weiter. Im Innovationspark in Dübendorf konnten sich die rund 100 Event-Besucherinnen und Besucher von der Kreativität verschiedener Start-ups aus dem Foodtech-Bereich überzeugen.

Das zwei Jahre junge Unternehmen foodflows etwa stellt Erfrischungsgetränke aus Kaffeekirschen her. Diese werden in Brasilien geerntet; foodflows bezieht sie direkt bei lokalen Farmern. Die Lieferkette ist damit keine Blackbox mehr und Netzwerkeffekte werden genutzt.

Bei sallea hingegen stehen Fleisch und Fisch im Fokus: Das von drei ETH-Absolventinnen gegründete Start-up hat ein Verfahren zur Zucht von Fleisch und Fisch im Labor entwickelt. Damit ermöglichen sie Fleischkonsum, der tier- und umweltfreundlich ist.

Erfolgsstorys für den Forschungsstandort Zürich

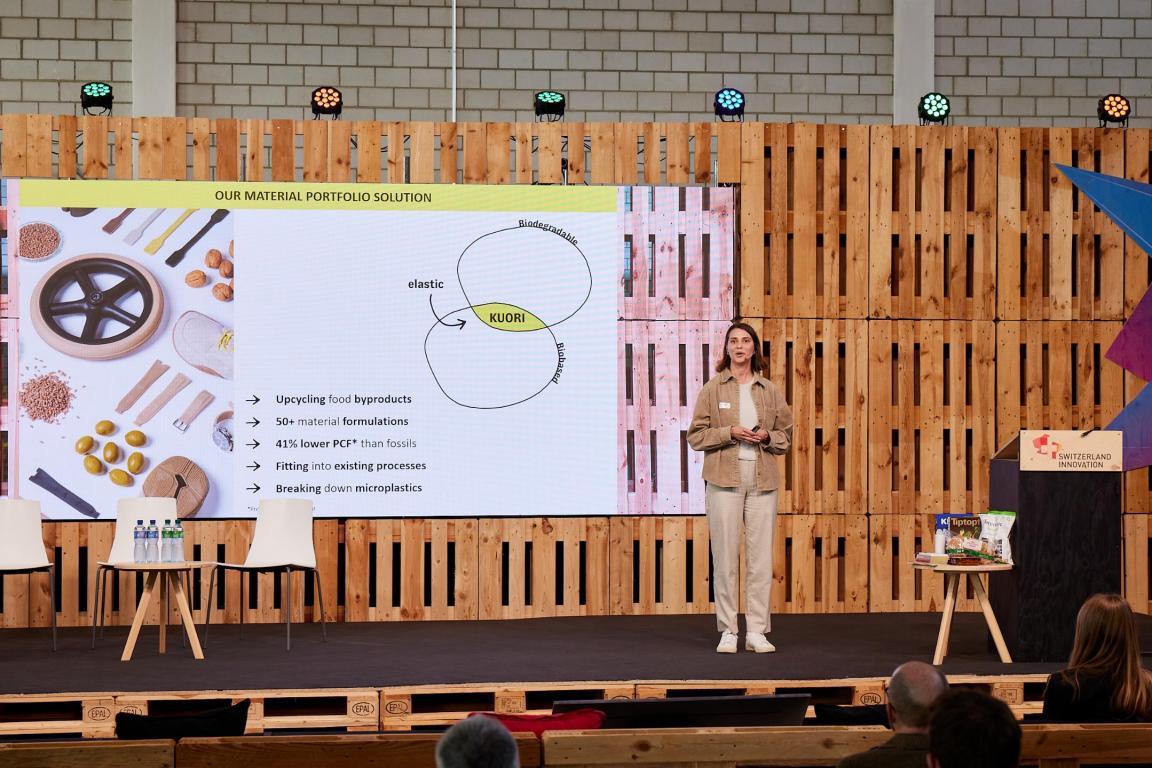

Ein weiterer Show-Case war jener vom Zürcher Cleantech-Unternehmen Kuori. Das Start-up rund um Materialdesignerin Sarah Harbarth produziert die eingangs erwähnten Schuhsohlen aus Bananenschalen. Aber auch Uhrenarmbänder aus Nussschalen sind im Angebot. «Wir nutzen Lebensmittelseitenströme und verwerten diese», erklärte die Gründerin Harbarth bei der Vorstellung der Erfolgsstory von Kuori.

«Mittlerweile haben wir über 50 Recycling-Rezepte konzipiert», sagt Harbarth. «So lassen sich aus Lebensmittelabfällen die unterschiedlichsten Alltagsgegenstände produzieren». Die neuen Materialien seien fünf Mal umweltfreundlicher als herkömmliche Kunststoffe – und natürlich selbst recyclebar.

Kuori verkauft die verwerteten Materialien an diverse Abnehmer, wobei das Unternehmen auch auf Grossmarken wie Adidas oder Ikea schielt. Denn diese wollen ihre Produktion in den nächsten Jahren komplett CO2-neutral gestalten. Solche «big player» als Partner zu gewinnen, ist natürlich ein hochgestecktes Ziel – das ist Harbarth bewusst. Trotzdem: «Es gibt mehr als genügend Seitenströme, die recycelt werden können. Dieses Potenzial müssen wir nutzen.»

Misstrauen gegenüber Lebensmittelbranche abbauen

Das Potenzial von Esswaren nutzen – damit beschäftigt sich auch Michael Kleinert, der Leiter des Instituts für Lebensmittel- und Getränkeinnovation der ZHAW in Wädenswil. «Viele Menschen stellen sich Lebensmittelherstellung als etwas sehr Einfaches vor», führte er aus. «Doch sobald neue Technologien mitspielen, wird es in der Regel kompliziert.» Abhalten lasse er sich davon nicht, im Gegenteil: «Innovation ist ein Prozess, der nie zu Ende geht.»

Für Kleinert bedeutet Innovation konkret, Antworten zu finden auf folgende Fragen: Verpackungen herstellen aus Kartoffelschalen – geht das? Oder: Wie lässt sich mit Sauerteig ein Hamburgerbrot backen – ganz ohne Zusatzstoffe? Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Innovationen sei, dass die Konsumentinnen und Konsumenten die neuen Produkte akzeptieren. Denn Kleinert weiss: «Gentechnisch modifizierte Nahrungsmittel sind bei vielen Leuten verpönt.» Es herrsche ein Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Lebensmittelbranche.

Umso wichtiger ist laut Kleinert die Förderung von Start-ups und KMU – anders als gewisse Grosskonzerne hätten diese nicht mit einem schlechten Ruf zu kämpfen. Dazu appelliert Kleinert auch an die Politik. Sie soll zurückhaltend regulieren: «Wir dürfen nicht zu Deutsch sein», erlaubte sich der ZHAW-Professor einen Scherz auf Kosten seiner Heimat Deutschland. Die Schweiz sieht er für die «Ernährungszukunft», wie er sie nennt, bestens aufgestellt: Sowohl in der Forschung als auch in der Produktion werden die neuesten Technologien genutzt.

Konsumentinnen und Konsumenten für Food-Themen begeistern

Ein wichtiges Ziel der Veranstaltung ist es, den interdisziplinären Dialog zu fördern. Dies geschah an der Paneldiskussion unter der Moderation von Kathrin Hönegger. Ein Kernthema: Das Potenzial des Wirtschaftsstandorts Zürich für die Foodtech-Branche. Kuori-CEO Sarah Harbarth meinte, es fehle noch an Leuchtturm-Projekten, die dem eigenen Start-up Türen öffnen könnten.

In der Folge bot Erich Schmid, Chief Technology Officer des Industriekomponenten-Herstellers Angst+Pfister, Hand für solche Projekte: «Wir sind grundsätzlich offen für Kooperationen mit Start-ups. Wenn ihr eine gute Idee habt, hören wir sie uns an.» Alban Muret, Geschäftsführer der Stiftung foodward, mahnte indes, dass eine Idee nicht automatisch auf dem Markt reüssiere, nur weil sie gut sei. Gleichzeitig sagte er: «Die Foodtech-Branche ist bereit, den nächsten wichtigen Schritt zu gehen.» Das sei wichtig und bisher leider oft nicht der Fall gewesen. «Häufig fehlte der Mut zur Skalierung».

Lars Sommerhäuser, der an der Empa das Coating Competence Center leitet, betonte derweil die Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit: Diese könne auf Konsumentenseite viel bewegen. «Grosskonzerne wie zum Beispiel Nestlé sollten mehr beitragen zum Diskurs über Foodtech oder Foodwaste.» Solche Themen müssten vorgelebt werden – sodass sich auch andere Unternehmen intensiver damit beschäftigen.

Vom Podium an die Stehtische: Zum Abschluss bot sich allen Anwesenden die Möglichkeit, sich am Netzwerkapéro besser kennenzulernen. Bereits am Anfang der Veranstaltung hatte Regierungsrätin Carmen Walker Späh die Wichtigkeit des Miteinanders erwähnt: «Forschung, Wirtschaft und Politik müssen stets aufeinander zugehen. Nur so kann Innovation geschehen.»

Impressionen der Veranstaltung

-

Dr. Huanyao Cun von SwissBN präsentierte ihre Forschungsarbeiten zum Thema hochwertige, flache 2D-Bornitrid-Materialien in Wafer-Grösse. Quelle: Tim Love Weber Bild «Dr. Huanyao Cun von SwissBN präsentierte ihre Forschungsarbeiten zum Thema hochwertige, flache 2D-Bornitrid-Materialien in Wafer-Grösse.» herunterladen -

Paneldiskussion mit Kathrin Hönegger, Lars Sommerhäuser, Erich Schmid, Alban Muret und Sarah Harbarth (v.l.n.r.) Quelle: Tim Love Weber Bild «Paneldiskussion mit Kathrin Hönegger, Lars Sommerhäuser, Erich Schmid, Alban Muret und Sarah Harbarth (v.l.n.r.)» herunterladen -

Kuori nutzt Lebensmittelabfälle wie Bananenschalen zur Herstellung nachhaltiger Produkte wie Schuhsohlen und Uhrenarmbänder. Quelle: Tim Love Weber Bild «Kuori nutzt Lebensmittelabfälle wie Bananenschalen zur Herstellung nachhaltiger Produkte wie Schuhsohlen und Uhrenarmbänder. Bild: Tim Love Weber » herunterladen -

Protofib verwandelt proteinreiche industrielle Nebenprodukte in nachhaltige Bioplastikfolien. Quelle: Tim Love Weber Bild «Protofib verwandelt proteinreiche industrielle Nebenprodukte in nachhaltige Bioplastikfolien.» herunterladen

-

Die Gründerinnen von Sallea haben ein Verfahren zur Zucht von Fleisch und Fisch im Labor entwickelt. Quelle: Tim Love Weber Bild «Die Gründerinnen von Sallea haben ein Verfahren zur Zucht von Fleisch und Fisch im Labor entwickelt.» herunterladen -

Catchfree entwickelt alternative Meeresfrüchteprodukte, die ökologisch unbedenklich sind und in Geschmack, Textur und Nährwert den echten Meeresfrüchten entsprechen. Quelle: Tim Love Weber Bild «Catchfree entwickelt alternative Meeresfrüchteprodukte, die ökologisch unbedenklich sind und in Geschmack, Textur und Nährwert den echten Meeresfrüchten entsprechen.» herunterladen -

Cultivated Biosciences entwickelt eine innovative, cremige Fettzutat aus fermentierter Hefe, um das Mundgefühl und die Textur von pflanzlichen Milchalternativen wie Käse und Joghurt zu verbessern. Quelle: Tim Love Weber Bild «Cultivated Biosciences entwickelt eine innovative, cremige Fettzutat aus fermentierter Hefe, um das Mundgefühl und die Textur von pflanzlichen Milchalternativen wie Käse und Joghurt zu verbessern.» herunterladen -

Foodflows stellt Erfrischungsgetränke aus Kaffeekirschen her, die direkt von lokalen Bauern in Brasilien bezogen werden. Quelle: Tim Love Weber Bild «Foodflows stellt Erfrischungsgetränke aus Kaffeekirschen her, die direkt von lokalen Bauern in Brasilien bezogen werden.» herunterladen -

Fruitful AI entwickelt eine Plattform zur Optimierung der Obstproduktion durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Quelle: Tim Love Weber Bild «Fruitful AI entwickelt eine Plattform zur Optimierung der Obstproduktion durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.» herunterladen -

Gäste am Innovation Zurich Event 2024 Quelle: Tim Love Weber Bild «Gäste am Innovation Zurich Event 2024» herunterladen -

Gäste am Innovation Zurich Event 2024 Quelle: Tim Love Weber Bild «Gäste am Innovation Zurich Event 2024» herunterladen

Bitte geben Sie uns Feedback

Ist diese Seite verständlich?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Kontakt

Amt für Wirtschaft – Standortförderung

Montag bis Freitag

8.00 bis 12.00 Uhr und

13.30 bis 17.00 Uhr